Día Mundial del Folklore y Día del Folklore Argentino (22/8)

La palabra «folklor» fue creada por el arqueólogo inglés William John Thoms el 22 de Agosto de 1846. Etimológicamente deriva de «folk» (pueblo, gente, raza) y de «lore» (saber, ciencia) y se designa con ella el «saber popular».

La fecha coincide, además, con el nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti (1865-1917), reconocido como el “padre de la ciencia folklórica”. A raíz de esta coincidencia, se estableció también el 22 de agosto como el Día del Folklore Argentino.

Una curiosa coincidencia numérica en la historia del Folklore nos lleva a indagar en esta ciencia.

El romanticismo del siglo XIX reaccionaba contra el intelectualismo de épocas anteriores y permitía así surgir el estudio sistemático y metódico de las manifestaciones culturales del pueblo, es decir, del folklore.

La primera revista de corte científico dedicada al folklore, fue Folklore Record, publicada entre 1878 y 1882 por la Folklore Society de Londres, institución surgida hacia fines de ese siglo.

El Primer Congreso Internacional de Folklore se realizó en la ciudad de Buenos Aires en 1960. A dicho evento, presidido por el argentino Augusto Raúl Cortazar, asistieron representantes de 30 países que instauraron el 22 de agosto como Día del Folklore.

Muchos fueron los términos que intentaron reemplazar a la palabra Folklore, todas buscando castellanizar el termino: «Saber del pueblo», «demosofía», «tradición», etc. Sin embargo, ninguno de ellos prosperó. Su consagración oficial se logró en 1878 con la fundación de la Folk-lore Society, la primera Sociedad Folklórica de carácter científico y definen al Folklore como ciencia y elaboran su programa. Hacia 1887, el inglés Houme, uno de los fundadores de la sociedad, define al Folklore como: «Ciencia que se ocupa de la supervivencia de las creencias y de las costumbres arcaicas en los tiempos modernos».

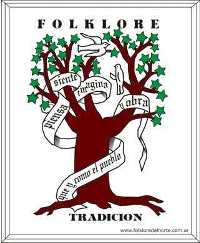

El emblema que representa a los folkloristas argentinos – elegido por el Primer Congreso Nacional del Folklore en 1948 – es el árbol, porque el folklore también hunde sus raíces en la tradición, sus ramas representan el pensamiento, el sentido y la imaginación por un lado y la obra de las manos, es decir la creatividad artesanal por el otro. Las escasas hojas representan la juventud primaveral de la ciencia. Las palomas, la unión de lo material con lo espiritual en la amplitud del folklore.

El tronco y ramas están envueltas con una banda que dice: «Qué y cómo el pueblo piensa, siente, imagina y obra».

Este emblema fue ideado por Rafael Jijena Sánchez (poeta y folklorista).

Fuente: «El Folclore en la Educación», de Rosita Barrera. Edic. Colihue, 366 pág. Bs. As., 1988.

Existen distintas manifestaciones folklóricas de acuerdo a las zonas, así tenemos el cuyano al que se cultiva en San Juan, Mendoza, San Luis y parte de La Rioja; el pampeano es el que encontramos en Buenos Aires, La Pampa y sur de Córdoba y Santa Fe; el norteño agrupa los cantos y danzas originarios de Santiago del Estero, norte de Córdoba y Santa Fe, y parte de Tucumán; el andino o salteño, que involucra los que se cultivan en Salta, Jujuy, La Rioja, norte de Tucumán y Catamarca, existiendo aquí la denominación de folklore calchaquí para designar los motivos locales y, por último, el correntino o guaraní, propio de Corrientes, norte de Entre Ríos, litoral del Chaco y Formosa y Misiones.

Cuando se habla de folclore, inmediatamente pensamos en algún ritmo o danza tradicional pero, como hemos visto, la palabra abarca todo lo que un pueblo sabe sobre sí mismo. Por lo tanto podemos hablar no sólo de música sino también de comidas, bebidas, vestimentas, creencias, instrumentos, mitos y leyendas de raíz folclórica.

Ahora bien, para que un hecho sea considerado folclórico, la ciencia sostiene que debe cumplir con tres requisitos:

1 – Ser anónimo: el autor o creador de ese hecho debe ser desconocido, o su nombre haberse perdido en el tiempo.

2 – Regional: debe ser representativo de una zona o región determinados.

3 – Transmisión por vía oral: el hecho se transmite de una generación a otra por esa vía.

Como afirman algunos estudiosos, los hechos folclóricos son de provecho colectivo y allí reside un importante mecanismo no sólo de preservación sino esencialmente de continuidad.

Son entonces las manifestaciones folclóricas las que mantienen vigentes el espíritu, la tradición y la identidad de cada pueblo, por lo que se hace indispensable que esas expresiones sean conocidas, cuidadas y transmitidas desde la familia, la escuela, los medios de comunicación y las áreas específicas de los gobiernos a las nuevas generaciones como una manera de preservar nuestra forma de ser.

Hoy muchas ciudades del mundo se visten de manera multicolor albergando a grupos de diferentes países que muestran, con orgullo y alegría, su identidad folclórica. Ojalá en un tiempo no muy lejano todo el país se sume a estos encuentros como una manera de reivindicar nuestra identidad y, al mismo tiempo, hermanarnos culturalmente con otros pueblos.

Principales géneros musicales del folclore argentino:

1. La vidala

Es una forma de composición poética que generalmente va acompañada con una guitarra o caja y con una voz que canta. Sus melodías reciben el nombre de “Yaraví” en Jujuy. Este tipo de ritmo es común en Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja y San Juan, pero en cada zona tiene sus particularidades. Las vidalas tienen percusiones de caja o tambor y siguen el ritmo del canto. Muchas veces se agrega la guitarra, que produce acordes arpegiados o rasgueados. La vidala no tiene danza.

2. El gato

Es considerado uno de los más populares bailes de a dos, desde la primera mitad del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Se trata de un baile alegre y ágil, de pareja suelta, ritmo vivo y gran expresividad. Es bailado por todas las clases sociales y en todos los ambientes. Sus variantes son: el gato cuyano, el gato encadenado, el gato patriótico, el gato polqueado, el gato cordobés y el gato correntino.

3. La zamba

Es característica de la región noroeste del país y proviene de “la zamacueca”, un estilo originario de Perú. El baile combina tres figuras: el arresto, la media vuelta y la vuelta entera, que implican diferentes movimientos para cada integrante de la pareja de danza. Sus variantes son: la zamba carpera, que tiene un ritmo más ligero y en su música juega un papel fundamental el bandoneón, y la zamba alegre, que se desarrolló a principios del siglo XX y en ella la pareja baila de manera suelta y los bailarines llevan castañuelas y pañuelo.

4. El chamamé

Es un género típico de Corrientes, pero presenta variantes en Entre Ríos, Formosa, Santa Fe, Chaco, Misiones y Santiago del Estero. Surge en el seno de la sociedad guaraní de las misiones de Corrientes y Rio Grande do Sul, fruto de la fusión entre el barroco jesuita y el ñe’é mboé purahey, la tradición musical guaranítica de carácter religioso. Se trata de un baile que puede ser alegre y animado o triste y alegórico, según cada versión. Las variantes son: el chamamé orillero, el chamamé ganci, el chamamé maceta, el chamamé caté y el chamamé rory.

5. La chacarera

Es un baile vivaz que también se baila en pareja, pero los bailarines no se tocan y hacen solas sus evoluciones, es decir, no las combinan con las de otras parejas. La chacarera tiene un ritmo ágil y un carácter festivo. Se baila especialmente en Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Córdoba.

6. El carnavalito

Es un ritmo tradicional en Jujuy, Salta y Tucumán (NOA). Tiene su origen en una antigua danza que practicaban los pueblos originarios del Altiplano, como los quechuas. Su música es ejecutada con instrumentos regionales como la quena, el charango, el erke, la caja chayera, el sikus y el bombo. En sus comienzos, se bailaba colectivamente mediante rondas, filas y serpentinas. Más tarde se continuó bailando en grupo pero también reunidos en parejas. Los bailarines se mueven en torno a los músicos o en hilera, y una mujer u hombre con un estandarte o banderín adornado con cintas en la mano dirige la hilera.

7. El pericón

Es un baile típico de la llanura pampeana que consiste en un conjunto de parejas sueltas e interdependientes, generalmente de ocho integrantes, que coordinan sus evoluciones para desarrollar figuras.

8. El malambo

Es una danza que usualmente realizan los hombres y consiste en hacer con los pies una serie de pequeños movimientos llamados “mudanzas”. La atención del bailarín y la de los espectadores se concentra en los pies. Se puede bailar malambo individual o en contrapunto, entre dos o más participantes. Hay dos tipos de malambo: el norteño (ágil y lleno de ánimo) y el sureño (más mesurado y elegante). No hay reglas para crear un zapateo, cada combinación de movimientos básicos es única y depende de la originalidad del gaucho que lo ejecute.

Puede variar el orden, la posición, la coordinación con la música y la postura del cuerpo, ya que si bien es un baile constituido casi exclusivamente por los movimientos de los pies y las piernas, la postura del cuerpo es muy importante, tanto a efectos de equilibrio como de imagen. Se practica en muchas competencias de danzas folclóricas argentinas, especialmente en el “Festival Nacional del Malambo”, en Laborde (Córdoba).

9. La cueca

Se encuentra en varias regiones de Argentina, con variantes como la cueca cuyana. Es un baile folklórico que se caracteriza por ser una danza de pareja suelta con movimientos circulares y figuras de galanteo, donde el hombre corteja a la mujer. Es una expresión cultural con raíces en la zamacueca peruana, con influencias americanas, europeas y africanas. La cueca se baila con pañuelo en mano y representa una especie de juego amoroso entre los bailarines.

10. La milonga

Con raíces en la música folklórica argentina y el tango, con influencias africanas en algunas de sus variantes. La palabra es de origen africano y significa lío, problema, batahola, enredo. Por extensión, servía para designar a las casas de baile de los barrios periféricos y a las mujeres que trabajaban en ellos.

Es un género musical folclórico rioplatense, típico de Argentina, Uruguay y Rio Grande do Sul (Brasil). El género proviene de la cultura gauchesca. Se ejecuta en compás binario, pero a menudo con un acompañamiento de guitarra en 6/8. Se presenta en dos modalidades: por un lado, la milonga campera, pampeana o surera (perteneciente a la llamada música surera o sureña), la cual es la forma original de la milonga. Por otro lado, la milonga ciudadana, un estilo musical posterior.

11. El escondido

Género musical y danza folklórica del norte de Argentina. En la provincia de Buenos Aires se lo denominó «Gato Escondido», por tratarse seguramente de un desprendimiento del antiguo Gato. Esta danza estuvo presente en casi todas las provincias argentina, desde 1840 hasta 1930, mas o menos. Lo bailaron los campesinos provincianos y también fue parte del repertorio de las reuniones cultas. El nombre de esta danza tiene que ver con una de las figuras de la coreografía, en la cual la mujer simula esconderse en un momento dado de la primera parte, y el hombre buscarla, y luego cambian de papel en la segunda parte del escondido.

12. El candombe

13. La chamarrita

Género musical y danza folklórica del Litoral argentino, especialmente en Entre Ríos. Es un estilo musical y danza originarios de las islas Azores, que llega a Brasil a fines del siglo XVII cuando la corona portuguesa puebla con inmigrantes de esas islas las incipientes aldeas de las costas de Rio Grande do Sul. A través de rutas comerciales controladas por la nación charrúa (Uruguay) la chamarrita llega a la provincia de Entre Ríos pasando por la Banda Oriental y mezclándose con el fondo cultural charrúa, africano y de gauchos cimarrones.

14. El triunfo

Pertenece al folklore histórico, es decir que ya no se baila. Ha dejado de tener vigencia como especie coreográfica, pero no como lírica, ya que aún se registra el canto de sus coplas. Nace como danza en la Argentina en coincidencia con la derrota española definitiva en la «batalla de Ayacucho», para celebrar y narrar la victoria independentista, de ahí su denominación. Tiene un carácter vivaz y exultante y es característico del folclore surero (pampeano).

Uno de los triunfos más antiguos recopilados dice:

«Este es el triunfo, niña de los patriotas, que diga de los patriotas huían los realistas como gaviotas que diga como gaviotas».

15. El tango

Aunque no estrictamente folklórico, también forma parte de la música popular argentina con fuertes raíces en Buenos Aires. Nacido en el Río de la Plata en el siglo XIX, el tango es un estilo musical que resulta de la fusión entre la cultura africana y las culturas locales de los gauchos y los pueblos originarios, además del aporte de los inmigrantes europeos –principalmente, españoles e italianos– y de Medio Oriente. La tradición argentina y uruguaya del tango, hoy conocida en el mundo entero, nació en la cuenca del Río de la Plata, entre las clases populares de las ciudades de Buenos Aires y Montevideo.

Cuando en nuestra infancia nuestros padres o abuelos nos invitan a tomar mate,

además de la infusión nos están transmitiendo (quizá sin saberlo) un hecho folclórico.