6 de Noviembre ~Día de los Parques Nacionales

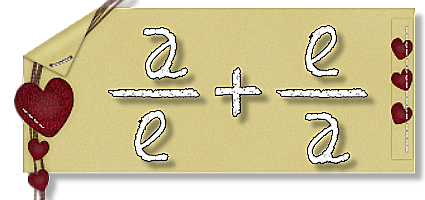

Se celebra este día en conmemoración al perito Francisco Pascasio Moreno, quien en el año 1903 donó al Estado argentino tres leguas cuadradas de su propiedad, equivalente a unas 7.500 hectáreas, en el sur para crear un parque público natural, con la condición de que fueran preservadas intactas y para el beneficio de las futuras generaciones. Este gesto sentó las bases para el desarrollo de lo que hoy conocemos como el sistema de parques nacionales en Argentina.La fecha reconoce la importancia de preservar estos espacios naturales para la biodiversidad.

En 1922, sobre esos terrenos cedidos, ubicados en las cercanías de la Laguna Frías y Puerto Blest, al oeste del lago Nahuel Huapi, entre las provincias de Río Negro y Neuquén, se originó el núcleo primitivo de las áreas protegidas nacionales conocido como el “Parque Nacional del Sud”, el primer parque nacional de Latinoamérica. Más tarde, el 9 de octubre de 1934, se bautizaría como el Parque Nacional Nahuel Huapi, el primer parque nacional del país.

Simultáneamente, el Gobierno argentino le encargó al paisajista Carlos Thays un estudio de las Cataratas del Iguazú con la intención de crear un parque a su alrededor con objetivos turísticos, conservacionistas y militares. Finalmente, en esa misma fecha (9 de octubre de 1934) se creó el Parque Nacional Iguazú.

Actualmente, Argentina cuenta con 39 parques nacionales, 3 parques interjurisdiccionales marinos, 1 parque federal, 8 reservas, 2 espacios declarados monumentos naturales, 3 áreas marinas protegidas, 55 áreas protegidas nacionales, lo que suma más de 18 millones de hectáreas. Este resguardo abarca una gran variedad de ecosistemas: desde los bosques subtropicales de Iguazú, en Misiones, hasta los desiertos y montañas de Los Cardones, en Salta.

En este día, celebramos y reconocemos el valor de estos espacios como un legado para las futuras generaciones, destacando el compromiso de proteger el valioso patrimonio natural y cultural del país.

El genial Perito Moreno: el explorador y científico que decía que la educación cerraba cárceles

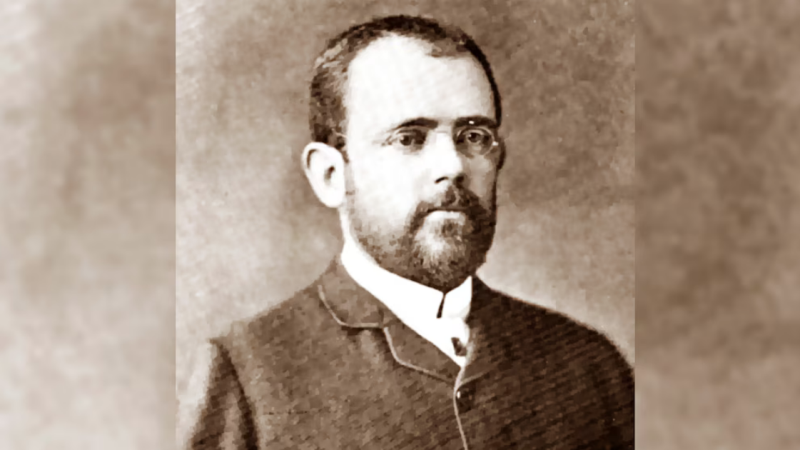

Geógrafo y antropólogo, su vida habría sido la envidia del propio Indiana Jones. Cuando aún el progreso no había avanzado en las tierras patagónicas dominadas por el indígena, Moreno las exploró y las estudió, llevando las armas de la ciencia. Su labor fue clave en la demarcación de límites con Chile. Sin embargo, su obra trasciende la de un mero perito.

El niño que a los 9 años los maestros le indicaban que debía aplicarse mejor, que tenía cinco faltas en lecciones de memoria, que se esforzaba en ortografía, hacía progresos en inglés y en castellano “y que iba poniendo más atención” -sentencia terrible para cualquier boletín- se interesaba por la naturaleza.

Francisco Josué Pascasio Moreno nació el 31 de mayo de 1852, en una casona de Paseo Colón y Venezuela, en la ciudad de Buenos Aires. Su familia estaba ligada al comercio, las finanzas y la política, fue el primer hijo varón de Francisco Facundo y de Juana Thwaites.

Desde joven Moreno dedicaba los ratos libres a las exploraciones y el armado de colecciones de historia natural, de arqueología y de antropología.

Con el apoyo de su padre y de la Sociedad Científica Argentina durante la década de 1870 realizó viajes por el interior de la provincia de Buenos Aires, Catamarca y la Patagonia recolectando objetos para exhibir a familiares y amigos en un museo construido en el ámbito doméstico. Cuando exploró las tierras entre Azul y Tandil, dominios mapuches, recolectó restos indígenas, entre ellos, el cráneo de Cipriano Catriel, cacique general de las pampas, muerto a lanzazos en Olavarría en noviembre de 1874. (Esos restos serían restituidos recién en 2018).

En el año 1876 llegó al lago Nahuel Huapi, hizo dos cosas: enarboló la bandera argentina y le escribió a su padre que le enviase semillas de eucaliptus, para dejarlas “como rastro de mi paso”. Los indígenas le impidieron continuar hasta Chile. En realidad, se corría el riesgo de que descubriese los pasos cordilleranos por donde iba y venía el ganado robado de un lado a otro de la cordillera.

“El indio es tradicionalista, recuerda en sus ‘parlamentos’ los fusilamientos en masa de sus ascendientes, realizados por las fuerzas del tirano Rosas, y tiene muy presente las que realizaron casi a diario durante la Campaña del Desierto en los últimos veinte años”, escribiría.

En 1877 donó estas colecciones para formar el Museo Antropológico y Arqueológico de la provincia de Buenos Aires, que funcionó en los altos del Teatro Colón. Luego de una estadía en Europa entre 1880 y 1881, donde visitó los principales museos y colecciones antropológicas de Francia e Inglaterra, presentó un proyecto para la creación de un museo general en la ciudad de Buenos Aires paro esta idea no prosperó.

En 1882 emprendió un viaje por las provincias de Cuyo y Chile, donde formó colecciones arqueológicas y confeccionó un álbum fotográfico con el objetivo de promocionar, ante los poderes públicos, las actividades desarrolladas.

Finalmente, en 1884 las autoridades de la provincia de Buenos Aires decidieron dar apoyo al proyecto de museo de carácter general de Moreno. Este se ubicaría en la nueva capital de la provincia, fundada dos años antes.

En 1896, Moreno fue nombrado Perito representante por Argentina en el diferendo de límites con Chile, poniendo a disposición del Gobierno nacional los servicios del Museo. Dirigió en el terreno a las comisiones de ingenieros topógrafos y naturalistas viajeros que exploraron todas las regiones en disputa que se extendían a lo largo de la Cordillera de los Andes.

Hacia 1902, una vez finalizado el arbitraje internacional por la cuestión limítrofe, permaneció en la dirección del Museo de La Plata hasta 1906. A partir de entonces se desempeñó como diputado, presentando proyectos vinculados con la educación, la promoción económica de los territorios del país, la ciencia, la creación de Parques Nacionales, del cuerpo de Boy Scouts. Se dedicó además a otras actividades de carácter filantrópico.

“Un museo no es un sitio de recreo, sino de educación”, escribió.

Con dinero propio, creó en 1905 y mantuvo las “Escuelas Patrias”, que él solía llamarlas “Obra de la Patria”, lugar donde se daba albergue, comida, y educación a niños carenciados. Había dado el puntapié inicial de los comedores escolares en el país.

En un primer momento, usó dependencias de su quinta para instalar la primera de ellas. Contrató a amas de leche para alimentar a bebés, creando las “Cantinas Maternales”, y por 1914, ya como diputado por la Capital Federal, presentó proyecto de creación las escuelas con “cantinas escolares”, según el modelo existente en Europa, para darle de comer a “niños menesterosos”. Además, elaboró un proyecto para establecer escuelas nocturnas para adultos.

Como la realidad indicaba que muchos niños debían quedarse en casa mientras los padres salían a ganar el pan, ideó el proyecto de “Escuela para la Cenicienta”, donde maestras ambulantes iban a esos hogares.

El dinero no alcanzaba para mantener las escuelas y debió vender las últimas 22 leguas del Nahuel Huapi por 200 mil pesos. En 1907 abrió una en pleno barrio de La Quema. Con los años, pasaron a depender del Patronato de la Infancia.

También como diputado nacional entre 1910 y 1913 propuso la creación de una escuela agrícola en la margen derecha del Pilcomayo en el límite con Paraguay; creación de estaciones experimentales agrícolas y de viveros, además de un servicio científico nacional para ejecutar el relevamiento topo-hidrográfico, geo-biológico de todo el país.

En 1913 renunció a la banca para asumir la vicepresidencia del Consejo Nacional de Educación. Escribió: “Donde el trabajo y la escuela reinan la cárcel se cierra”.

Ese mismo año, el ex presidente norteamericano Theodore Roosvelt vino al país y le pidió a Moreno que lo acompañase a Chile y a visitar el Nahuel Huapi. Declinó ir al país vecino pero lo esperó en el Paso Pérez Rosales, en tierras que él había donado. Enseguida por toda la comarca se esparció la noticia de su presencia. Una multitud de indígenas lo rodearon al grito de “Tapayo” (moreno o morocho), como acostumbraban a llamarlo afectuosamente. Dicen que el nudo en la garganta le impidió hablar. Fue la última vez que estuvo en el sur aquel, que siendo niño, iba al río con su padre a juntar “cosas raras”.

En sus últimos días, decía que quería volver a ver el decano de los lagos, el Nahuel Huapi, “aun cuando deje mis huesos allá”.

En los terrenos de la quinta familiar donde armó la primera escuela de la Patria, hoy lo ocupa el Instituto Félix Bernasconi. Aún se conserva el aguaribay que plantó en el año 1872.

Traslado de sus restos a la isla Centinela, donde actualmente descansan

Al tiempo que sus propiedades fueron rematadas para satisfacer las hipotecas con las que garantizó los préstamos bancarios que pidió para mantener abiertas las cantinas escolares durante la primera guerra mundial, fue a vivir en una casa prestada, en el barrio de Palermo, sobre la calle Charcas, en Buenos Aires. Falleció en la ciudad de Buenos Aires el 22 de noviembre de 1919, en la pobreza total frente a la indiferencia de autoridades y el público. Fue sepultado en la bóveda perteneciente a su hermano Eduardo en el cementerio porteño de la Recoleta. Sobre su pecho llevaba un relicario con la bandera del Ejército de los Andes. Un año después el Banco Nación remató sus bienes, y muchos de ellos fueron adquiridos por su hijo y allegados y donados al Museo de La Plata.

En el año 1944 el gobierno nacional organizó el gran homenaje nacional que se había demorado tanto. Iban a realizarse grandes desfiles y homenajes, pero el día previsto fue el mismo del terrible terremoto de San Juan, el 15 de enero, lo que provocó su suspensión. Un tren especial condujo sus restos y los de su esposa hasta San Carlos de Bariloche y desde allí embarcados en el “Modesta Victoria” hasta ser sepultados ambos en la isla Centinela, en medio del Nahuel Huapí. Desde entonces, todos los barcos que surcan ese maravilloso lago patagónico hacen sonar tres bocinazos en homenaje al “padre de la patria austral”.